[album of the month 2012.01] Misophone『Songs from an Attic』

カタログとウェブの更新をおえた毎月上旬はいちばん手が空く時期なので、この時期をつかって毎月 [album of the month] を書いていこうとふと思いました。あんまり強くオススメするわけじゃないけど、個人的なメモとして。つづくかわからないけど、とりあえず1月分です。

ブリストルの謎のデュオMisophoneの新作。まるでもう何十年も前から音楽をつくりつづけているような雰囲気を漂わせて、けど、巨匠のような威厳は一切なくて、近所の屋根裏部屋にこもってこっそり何年も作りつづける奇人のような佇まい。

作家であるWalshのリリックは見事で、ときにまどろっこしく、皮肉っぽく書かれており、Sの曲は相変わらず華やかでごちゃごちゃしていて、このひとたちの変わらなさに安心感すら感じてしまうのです。

ムーンドッグとアメリカン・フォークとジプシー・ミュージックを溶け合わせた異形のポップ・ソングス。聴けば聴くほど不思議なサイドショー・ミュージック。さわやかさのなかに暗さを閉じ込めた彼らのサウンドは偉大だと思います。名曲「The closest I’ve ever got to love」はぜひ聴いてほしいです。

Nomadニュー・アルバム『No Magic』インタヴュー

昨年12月、ノマドの3年ぶりとなる新作『No Magic』がMarathon of Dopeよりフリー・ダウンロードというかたちでリリースされました。

前作『Cats and Babies』でシンガー・ソングライターとして開眼した彼がまたヒップホップ・ビートへと戻ってきた作品。果てのないイマジネーションとフェアリー・ヴォイスを持ったスペシャル・ワン。決しておとなになりたくない青年がこの作品で語るのは、若さと初期衝動でしか生まれない「魔法」を失ったときにこそ生まれ出す世界でした。

よりたくさんのひとに聴いてもらいたいからこそ、フリー・ダウンロードでのリリースを決めた彼の願いが叶うことを、彼とともにこの5年間を歩んできたぼくも願っています。まだ未聴のかたはぜひ聴いてみてください。下記のリンクからフリー・ダウンロードできます(要メアド)。

Nomad “No Magic” | Marathon of Dope

以下は『No Magic』に関するインタヴューです。彼らしいナイーヴさが伺える内容になっています。まわりがどんどん音楽活動をやめていくなか、「子どもができたことで、じぶんの音楽に対する情熱がなくならなかったという事実がうれしかった」と語るノマド。かつて彼は「Shadowanimals」のなかでこう歌っていました。

「We keep going every night and day. we never quit」と。

Interview with Ruben Kindermans

- まずはじめに、3rdアルバム『No Magic』のリリースおめでとうございます。前作『Cats and Babies』から3年かかりましたが、製作はどれだけ大変でしたか?

ぼくにとって、新しいアルバムの正しいサウンドを見つけることはいつも大変なことなんだ。山ほどの曲を作りはじめてみたけど、いろんな理由で完成しなかった。でも、ニュー・アルバムのリリースまでもうこれ以上長いあいだ待ちたくなかった。それにふたりの子どもたちが一日中寝てるときに家で音楽をつくるのは簡単なことじゃないんだよね。

- 『Cats and Babies』はよりシンガー・ソングライター寄りの作品でしたが、『No Magic』では『Lemon Tea』のサウンドに戻ってますね。『Lemon Tea』と『Cats and Babies』の中間・・・2ndのより洗練されたソングライティングを1stの手法に落とし込んだ、というのが第一印象でした。この変化について教えてください。

『Lemon Tea』と『Cats and Babies』をミックスしたアルバムを作ることは意図したことだったよ。『Cats and Babies』にはいまもとても満足してるんだけど、ヒップホップの影響のあるサウンドじゃなくて、独自性は少なかったと思ってる。それとライヴをやったとき、ビートが恋しいと思ったりもして、だからビートをじぶんの音楽に取り戻すことにしたんだ。

- この作品も以前の作品のようにじぶんの部屋で作ったんですか?

うん、いまもまだぜんぶ自分の家でレコーディングしてる。そのほうがプレッシャーが少ないから家でのレコーディングのほうがすきだよ。音楽をつくるときはムダに時間を使って実験してみたいんだ。

- リリックはどこで書きますか?あなたは確かいつもはメロディーを先に書くみたいですが、どのようにリリックを書いていますか?

いつもそんなにたくさん書き留めないんだ。いつも意味のないことばでメロディーを歌いはじめる。メロディーを50回くらい何度も何度も歌ったとき、正しいことばがおのずと現れるんだよね。

- あなたは「shadowanimals」で「ノマドを見てみなよ・・・やつは魔法をつかう」と歌っていました。でもこのアルバムのタイトルは『No Magic』ですね。これはとても示唆的でなにかを象徴しているように思えました。ノマドは魔法を失ってしまったんでしょうか?このアルバム・タイトルを選んだ理由を教えてください。

これは若いミュージシャンのままでいるための魔法についての話。ぼくらは音楽を作りはじめて、その音楽はほんとうに特別なものだった。あんまりあれこれ考えずにただ音楽を作って、それなりの成功もあった。

でも、年をとって、すばらしい音楽を作ることが十分ではないと気づく。音楽で成功するためにはビジネスマンになる必要がある。ぼくはじぶんが30歳になって、すべてがとてもシリアスであるという事実もすきじゃないんだ。かつて、親のコンピューターと、安っぽいマイクで音楽を作ったときに見つけた、最初のころの魔法、そういうものをぼくはもう失ってしまったんだ。

- 「Hajani」はぼくのお気に入りです。この曲は2010年のmarathon of dopeのサンプラーに収録されていました。アルバムのなかで最初にできた曲なんですかね?「I say Hajani Hajani…」というリリックはぼくには呪文のように聞こえます。どういう意味なのか教えてください。

「Hajani」はぼくの造語なんだ。ライヴで演奏するときに、お客さんに言ったんだ。これは幸運をもたらし、病気になったり落ち込んだりしたとき、癒してくれることばだと。この曲はジョークのつもりだったんだけど、「Hajani」ってことをばをステージで歌ったら、ほんとうに魔法みたいに思えたよ。

「Son, if you don’t know」や「Echo」がこのなかでいちばん古い曲だね。「Hajani」は元々アルバムに入れるつもりはなかったんだけど、みんながとても気に入ってくれてたから、入れることにしたんだ。

- あなたはゴーストの名前を「miyagijo(ミヤギヨー)」と名付けましたね。ぼくらは2008年のツアーのとき、「ミヤギ」(仙台)に行ったけど、それは気づいてましたか?また、最後の曲はタイトルが「Asian Dreams」で、曲もオリエンタルな雰囲気です。これらの曲を作るとき、日本のことは頭のなかにありましたか?

ミヤギが日本の地名だと知ってたよ。そのあとに「o」って文字を入れたのは、日本にいたとき、日本のみんながぼくのことを「Nomad」(ノマッドゥ)じゃなくて「Nomado」(ノマド)って呼んでたからなんだ(笑)

あと、宮崎駿の映画のなかに出てくるゴーストからインスパイアされたから、その名前を日本語っぽく聞こえるようにしたかったんだよ。ぼくにとって日本や日本の文化はとてもミステリアスで、だからとてもだいすきで・・・日本にもぼくの音楽を聴いてくれるひとがいるってことがとても誇らしくもあるよ。

- あなたはいま30歳で、父親にもなりました。それがアルバムになんらかの影響を与えていますか?

ぼくは『Cats and Babies』はより成熟したアルバムだったと思ってる。『No Magic』は、より遊び心があるように、エレクトロニックに作った。じぶんが年老いたなんて感じたくなかったからね。ぼくの知ってるひとたちのなかでも、子どもができて音楽を作るのをやめてしまった人たちがたくさんいるのも知ってる。父親になることはこの世でいちばんすばらしいことだけど、そのことでじぶんの音楽への情熱がなくならなかったって事実がすごくうれしいよ。

- 日本のファンへMarathon of Dopeコレクティヴについて紹介してください。

Marathon of Dopeはトム・デ・ギーター(ケイヴメン・スピーク、ズッキーニ・ドライヴ、スピード・ダイアル7)とパトリック・スケーン(ピピ・スキッド)によって運営されてる。オンライン・レーベルでアルバムはフリー・ダウンロードできるんだ。また、じぶんたちのお金を寄付することを選ぶこともできる。純然なヒップホップ・アーティストもいれば、エレクトロ・ポップやその中間もいる。ヴァラエティに富んだアーティストがそれぞれすばらしい音楽を作ってるんだ。

- 共感を感じるアーティストはだれかいますか?また、お気に入りのアルバムがあれば教えてください。

きのう、ブリュッセルでおこなわれたラディカル・フェイスのライヴにいったよ。彼の『Ghost』ってアルバムがだいすきで、新しいアルバム『The Family Tree: The Roots』も会場で買ったよ。こっちもものすごくいいね!

(インタヴュー質問:大崎晋作)

Nomad – Son, if you don’t know

Lirico / p*disニュー・リリース:Peter Broderick『http://www.itstartshear.com』詳細

すこし遅くなってしまいましたが、Peter Broderick新作『http://www.itstartshear.com』のことについて書きたいと思います。

おそらく、Liricoが新たにリリースするアーティストのなかでは、リリース時点においてはいままでいちばん名前が知られていると思います。ポートランド出身ベルリン在住の25歳の音楽家Peter Broderick。Efterklangのサポートメンバーとして最初に注目を集め、その後、ソロ作品や多くのコラボや映画、ダンス作品のスコアを手がけてきて、実際、p*disでも彼の作品はほとんどすべて流通を行ってきました。

今回、ライセンス・リリースするのは2008年の『Home』以来、3年半ぶりとなる2枚目のヴォーカル・アルバムです。詳細は以下のリンク先をご覧ください。

詳細:http://www.inpartmaint.com/lirico/lirico_title/LIIP-1514.html

上記のように、これまでp*disでずっとサポートしてきたため、今回、品番はLiricoの「LIIP」品番で、リリースもとのレーベルはLirico / p*disという扱いにしていますが、いずれにせよ、担当はおなじなのでわりとどうでもいいことですね。むしろわざわざ“Liricoのほう”に迎え入れたのは作品の美しさがふさわしいと思ったからです。

昨年、ともに来日したベルリンのピアニストNils Frahmがプロデュース/レコーディング/ミックス/マスタリングまですべてを担当し、Nilsのスタジオで二人三脚で製作されたこの作品は、モダン・クラシカル路線と、フォーク路線、彼がこれまで作品を作る際にあえてみずからに課していたあらゆる制約を取払い、彼のすべてがつまったまさに集大成的な作品となりました。

アルバム・タイトルは「http://www.itstartshear.com」。本国のリリース日の2/21以降、このURLにアクセスすれば実際に歌詞やアートワークやテキストなどが参照できるようになる予定です(ウェブはまだ構築中でぼくもまだどのような内容かは知らされていません)。このインターネットを用いたプロジェクトとのタイアップは、いまや日本以外ではマーケットの中心となったデジタル・ダウンロードに対するPeter Broderickなりの意思表明でもあるのです。

Peter Broderick / It Starts Hear

こちらは先行で公開された「It Starts Hear」のミュージック・ヴィデオ。Nils Frahmによるシンセ・ベースに乗せて、皮肉たっぷりのリリックが淡々と語られるポエトリー・リーディング。そして、一方でものすごくメロディックに唱えられるURL。これまでの彼の音楽のファンからすれば、意外に思われるかもしれません。契約上、いまはまだ他のトラックをお聴かせすることはできないのですが、この音楽的挑戦の意味について、アルバムのすべてを聴けば必ずだれもが唸らされることになるでしょう。

美しいピアノとストリングスや、ポートランド魂の宿るフォーキー・ソングから30年以上前に実夫がひそかに作っていた曲のカヴァー、果てはラップ(?)やエレクトロニック・ビートの入った曲まで、とにかくスケールの大きいポップ作品です。

最初にリリースしたソロ・ピアノ作品『Docile』とピアノとストリングスによる『Float』の印象が強かったためか、ぼくはずっと、Peter Broderickのヴォーカル路線は彼の「アナザー・サイド」だと思っていましたが、今回の作品を聴いて、それが大きな勘違いだと気づかされました。彼は高校生のころから歌のある曲を作りつづけてきたわけで、モダン・クラシカルのイメージはまわりが勝手に植えつけたものでしかなく、その枠の大きさはもはやこの音楽家にとって十分ではないのだと思います。

Peter Broderick / Everything I Know | Live at Flèche d’Or, Paris

こちらはアルバムの最後を飾る名曲「Everything I Know」のパリでのライヴ映像。日本でも演奏していましたね。

国内盤にはボーナス・ディスクとして4曲入りEP『/ep』(最初、『Live at Durton』という名前でしたが変更になりました)がついた2枚組スペシャル・エディションです。内容はこのためにレコーディングした、アルバム収録曲の4曲のよりシンプルなセットでのライヴ・ヴァージョン。タイトルでピンときた方。そうです。本編タイトルのURLのうしろに「/ep」をつけてみると・・・ライヴ映像などが観れるようになるみたいですよ。

このエディションは初回生産分500枚限定です。一発録りという性格上、アルバムの本編以上に美しい瞬間もいくつもある4曲です。同じライヴ・レコーディング作品『How They Are』や昨年の来日ライヴに惚れた方はぜひこのエディションを聴いてもらいたいと思います。発売は2/16予定。ぜひチェックしてください!

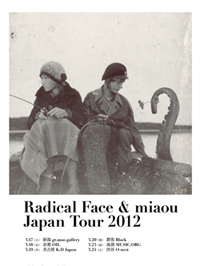

Radical Face & miaou Japan Tour 2012詳細/miaou「Lost Souls (feat. Radical Face)」ミュージック・ヴィデオ

お待たせしました!

Radical Face & miaou Japan Tour 2012の詳細です!

チケットについては各公演の詳細をご参照ください。

東京公演は明日発売/予約開始になります。

Radical Face & miaou Japan Tour 2012

<新潟公演>

【experimental room #9】

■日時:2012年3月17日(土)18:00開場 / 18:30開演

■会場:gt.moo gallery(ゲットムー・ギャラリー)

新潟市江南区2-1-4 (※亀田駅より徒歩2分)

■料金: 前売 2,500円 / 当日 3,000円

■出演:

Radical Face

miaou

urbansole

DJ: Jacob (Red Race Riot!)

■お問合せ・チケットメール予約:

experimental rooms

info@experimentalrooms.com

<京都公演>

【ART ROCK NO.1 presents “SPECIAL ART VOL.12″】

■日時:2012年3月18日(日)18:00開場 / 19:00開演

■会場:OIL

京都府京都市中京区白壁町442 FSSビル 6F

■料金: 前売 3,000円 / 当日 3,500円(ドリンク別)

■出演:

Radical Face

miaou

DEATH FLAMINGO into the Memai

■主催/メール予約/前売りチケット(2/1発売)

ART ROCK NO.1

shop@artrock-1.com / 075-212-0113

■協力

night cruising

<名古屋公演>

■日時:2012年3月19日(月)18:30開場 / 19:00開演

■会場:K.D Japon

■料金: 前売 3,000円 / 当日 3,500円(ドリンク別)

■出演:

Radical Face

miaou

daphne

■メール予約

K.D Japon

kdjapon@gmail.com

<群馬公演>

■日時:2012年3月20日(祝)18:00開場 / 19:00開演

■会場:桐生 Block

■料金: 前売 2,000円 / 当日 2,500円(ドリンク別)

■出演:

Radical Face

miaou

DJ: YOTO / TAKAHERO

■チケット

MONSTER KILLER RECORD(桐生):0277-46-7518

ハンバーガーカフェ Bonnaroo(太田薮塚):0277-46-7047

peacetree clothing select shop(高崎):027-363-2003

<東京公演>

■日時:2012年3月23日(金)19:30開場 / 20:00開演

■会場:池袋 ミュージック・オルグ

■料金:前売 3,000円 / 当日 3,500円(ドリンク別)

■出演:

Radical Face

(*ロングセットの予定)

(*miaouの出演はございません)

■メール予約(1/21受付開始)

インパートメント

ticket@inpartmaint.com

<東京公演>

■日時:2012年3月24日(土)18:30開場 / 19:00開演

■会場:渋谷 O-nest

■料金:前売 3,500円 / 当日 4,000円(ドリンク別)

■出演:

Radical Face

miaou

water fai

■チケット(1/21発売)

O-nest

ローソンチケット【Lコード:77680】

e+

[TOTAL INFORMATION]

インパートメント

lirico@inpartmaint.com / 03-5457-3264

また、miaouとRadical Faceのコラボレーションによる名曲「Lost Souls」のミュージックヴィデオも完成!!

作り込まれたアニメーション作品はものすごい完成度。作ってくれたのは、hueからリリースしているSet In Sandのマットです。

ぜひご覧ください!!

miaou「Lost Souls (feat. Radical Face)」

Tamas Wells Japan Tour 2011 後記(前編)

12/6(火)

12/5、月曜日。タマス・ウェルズからメールが。「ごめん。ぼくもいま知ったんだけど、日本に着くの、水曜じゃなくてあしたの夕方みたい!」と。どうやら中国のレーベルがチケットを手配したので、勘違いがあったようです。

空港まで迎えにいく都合もつかなかったし、もう何度も来てるので、今回は渋谷まで自力で来てもらうことにしました。

ほんとうなら9月末に行われる予定だったツアー。ミャンマーのVISAの都合で延期となったことで、前回からちょうど1年後におこなわれることとなりました。1年ぶりに会う、タマス・ウェルズ、キム・ビールズ、アンソニー・フランシスの3人の、永遠の人懐っこい笑顔。「去年よりも寒くてうれしいよ」と、タマス。

夕食は天ぷら。もしかしたら遠慮してるだけかもしれないけど、このひとたちは食に対する貪欲さがあまりなくて(お好み焼き以外)、「なんか食べたいものある?」って訊いても、「日本の食べ物はなんでもおいしいから任せるよ」といつもそればかり。何かリクエストしてもらったほうが助かるんですけどね。いままで食べたことないもの・・・ということで、結局、天ぷらにしました。クリス・ガノが来日したときにも行ったなぁ。

VACANTでのライヴのMCで話していましたが、天ぷらのつゆをお茶と間違えて飲むという今回のツアーで最初の天然ぶりを発揮したタマス。前回のツアー後にタマスとキムにはそれぞれ子どもが生まれたので、子どもの話や共通の知り合いの話、そして中国ツアーのことなどを。中国の音楽市場はいま急速に変化していて、そんな流れのなかでタマス・ウェルズの音楽が完璧にハマったことはほんとうに幸運でした。公演によっては800人くらい動員できるほどで、中国ツアーの成功のおかげでこうして日本にも来てもらえるわけで、ぼくらにとってもそれは幸運なことなのです。みんな仕事があって長くツアーできないので、土日の集客しやすいスケジュールが中国ツアーに取られるのは仕方のないことではありますけど。

12/7(水)

15時ごろにぼくらのオフィスにやってきた3人はやけに元気でした。中国ツアーは5日間の日程のうち、毎日ライヴがあり(着いた日の夜にもあったらしい!)、毎朝5時起きで移動しないといけない(なにせ広いので)というハードなツアーだったので、オフというものがこれほどひとを元気づけるのかということを熱弁されました。関係ないですが、バンドは中国ツアーを経験すると大きく成長するみたいですよ。常識の枠をこえたことがいろいろと起きるので、ちょっとやそっとのことでは折れない精神力を手に入れれるそうです。

「こんやどこかでシークレット・ライヴできないかな?」という彼らの突然のおねがいにぼくや先輩は振り回されたわけですが、結局ふさわしい場所が見つからなかったため、「代わりにセッションを撮影してネットにアップするのはどう?」というぼくの提案を彼らは喜んでくれました。

「ホテルに戻って撮影場所を考えてくるよ」と、彼らの熱意にぼくは正直かなり困惑しました。いきあたりばったり。ある意味ではツアーの醍醐味です。夕方、彼らを迎えにいくと、タマスの部屋に集まって練習中。「すごく狭い場所で撮影したい。電車のなかとかタクシーのなかとかエレヴェーターとか」。電車は絶対むり、タクシーはお金がかかる。というわけで、とりあえずホテルのエレヴェーターで撮影して、途中でスタッフに止められたのはまあ、当然のことですね。その後、ホテルをあとにし、渋谷の某バーで撮影させてもらったのですが、そのときの模様は以前ブログで紹介したとおりです。

12/8(木)

天気はあいにくの雨でしたが、雨の日のタマス・ウェルズもまた格別。日本ではたぶん15回くらいライヴを行なっていますが、雨だったのはぼくの記憶ではこれが2度目のことで、さらにこれまでで一番寒い日でした。30℃を下回ることのない熱帯の国で長年過ごす彼にとっては貴重な経験です。

でも、「こんどは雪がみたい。北海道にいってみたい」とか言っちゃうのです。この男は。「いつか極地をツアーしてみたいね。モンゴルからシベリアへいって、それから北海道・・・」。「ブッキングは手伝うけど、ぼくは一緒にいかないからね」。

今回の会場は原宿のVACANT。実は2010年の東京公演でもブッキングしようとしたのですが、そのときは残念ながら空いていなかったのです。今回もPAはFly soundさんにお願いしました。1年前とほとんど同じセットでしたし、エンジニアの福岡さんも彼らの特徴をよくわかっていらっしゃるので、サウンドチェックはすぐにおわるかと思いきや、結局は開場時間のギリギリまでかかってしまいました。いまさら気づいたのですが、彼らは時間があればあるだけ入念にサウンドチェックをおこなうタイプのようで、こちらから止めないかぎりはきっと永遠にやりつづけていたことでしょう。ライヴ前はちょっと神経質になるのかもしれないとずっと思ってたのですが違いました。音楽に対して真摯なだけなのですね。

予定より少し遅れて、オープニング・アクトのキム・ビールズがスタート。キムは前回と違い、アコースティック・ギターではなく、エレクトリック・ギターでの弾き語り。彼の友人である職人が作ってくれたという自慢のギターです。プレスからあがったばかりのニュー・アルバム『Tambourine Sky』からの曲を中心としたセット。一年前よりも歌声が伸びやかでよくなっていると感じました。新作もほんとうにすばらしいのです。

短いインターバルののち、いよいよタマス・ウェルズ。今回は最初から3人揃っての登場です。前回からそれほどあいだをあけないライヴ。ぼくはもちろん彼らのパフォーマンスを信頼しているので、事前にあれこれ提案することはありませんでしたが、彼らなりに変化を加えることで、オーディエンスを飽きさせないように工夫してきました。キムのエレクトリック・ギターもそうですが、タマスは今回ハーモニカを持って来ました。これまでに披露したことのない曲を演奏し、さらに多くの曲で新しいアレンジを聴かせてくれました。

スタートはなんと「Fire Balloons」。前回、sonoriumのアンコールでようやく初披露したタマス・ウェルズ史上、1、2を争う名曲を1曲目にもってきました。今回もそうでしたが、タマスってわりといつも淡々とライヴをはじめるんですよね。中盤、ささやくように歌うタマスの声にいきなりうっとりしてしまいました。

「Vendredi」を経て、「The Crime at Edmond Lake」。新しいアレンジで演奏された曲のうちのひとつですが、この曲の終盤のアンサンブルはこれまでにない高揚感を与えてくれました。正直なところ、最新作『Thirty People Away』のデモを最初に聴いたとき、個人的にこの曲の評価は高くはありませんでしたが、いまでは洗練されたタマス・ウェルズのいまのサウンドの魅力をもっとも表現した作品だと思っています。ツアーを経て、タマス・ウェルズも、タマスの曲も変化し、成長していっていることを感じさせてくれた曲でした。

「今回は新しいカヴァーも演奏するよ」と事前に聞いていたものの、何をやるかまでは聞かないでいました。楽しみはとっておきたかったですからね。新しいカヴァー2曲のうちのひとつを5曲目に配置してきました。「Moonlight Shadow」。マイク・オールドフィールドの1983年の作品。ぼく自身、この曲のことは知りませんでしたが、タマス・ウェルズの新曲だと勘違いしたひともいらっしゃったのではないでしょうか。あとで原曲をYouTubeで聴きましたが、全然違う雰囲気で驚きました。タマス・ウェルズが歌うとタマスの曲になるんですよね。

今回が初披露となった最新作のタイトル・トラックでもある「Thirty People Away」から「Valder Fields」。このタマス・ウェルズのなかでもいちばんの人気曲はいつも終盤に配置されていましたが今回は前半に持ってきましたね。「じぶんの曲でどれがいちばんすき?」っていつか質問したとき、なんかうまくはぐらかされたのを覚えています。「Valder Fields」はきっと上位ではなくて、レディオヘッドでいう「Creep」みたいなものなので、けれどタマスはいいひとなのでこうして演奏してくれるんだと勝手に思っています。正解は知りませんが(笑)

アンソニーとキムがはけ、タマスのソロに。キムのエレクトリック・ギターに持ちかえました。ライヴ・アルバム『Signs I Can’t Read – Live at sonorium』の紹介。「あのとき誰か風邪ひいてたよね?ライヴ・アルバムをよく聴いてみて。誰かの咳とかくしゃみとかいろいろ入ってるから。きょうは誰か風邪ひいてない?誰もひいてない?よかった」といういつものなごやかな語り。

「31年前のきょう、ジョン・レノンが撃たれた。この曲はビートルズの曲だよ」と言って、歌いはじめた「Nowhere Man」。そういう特別な日だからこそ、余計に胸に響きました。

「Nowhere Man」を歌い終え、彼は静かに、ゆっくりと語り始めました。

「2008年5月2日、局所的な嵐がミャンマーの隣のベンガル湾に発生して、6/9にはその嵐はカテゴリー4のサイクロンとなった。そのサイクロンはミャンマーを横断していった。最初はミャンマー南部の沿岸を直撃して、風速時速200kmもの巨大なサイクロンによって発生したものすごい津波がその地を洗い流してしまったんだ。津波は何百もの村を洗い流して、一夜にして14万人もの人々が亡くなった。

生き残った人々は洪水が迫ってくるとき木につかまったことで生き残った。朝、洪水がひきはじめたとき、そこには数えきれないほどの死体があった。ある女性はじぶんの赤ん坊を生かすために木をよじ登り、てっぺんに赤ん坊をくくりつけ木を降りた。彼女も、彼女の家族もみんな亡くなったけど、その赤ん坊は生き残り、いまも生きている。

だから、ミャンマーの人々と、日本の人々はお互いに、ほんとうに理解し合えると思う。日本の地震や津波のことを聞いて、ぼくはとても悲しかった。みんなとよく似た気持ちをぼくも持っている。次の曲は「Signs I Can’t Read」。ミャンマーについての曲だよ」

昨年、地震が起きて、ぼくが担当するはずだった来日ツアーの話がいくつも流れていくなか、そういうときだからこそ日本にいって歌いたいと言ってくれたタマス・ウェルズ。確か4月くらいのことだったでしょうか、そのときは彼のそんなことばにとても勇気づけられましたが、それは彼にとってほんとうに深い共感からだったのですね。「Signs I Can’t Read」が彼がとても大切にしている作品だということは言うまでもありません。翌日の打ち上げのときだったか、「grace」ということばのことを話していて、教会で働くキムが教えてくれました。「graceということばはキリスト教にとってとても大切なことばなんだ」と。慈悲。つまり慈しみと憐れみ。ぼくらにとっての「慈悲」とはもしかしたら意味は異なるのかもしれませんが、タマス・ウェルズの音楽にはそういった他者への愛情が根底にあるような気がしてなりません。

Tamas Wells – Signs I Can’t Read (Live at sonorium)

それにしても、タマス・ウェルズのライヴのあの静かさはなんなのでしょうね。演奏がおわって、お客さんの拍手が入るまで必ず3-5秒程度の沈黙が生まれるのです。それは2007年の最初の来日、あの金沢での公演からずっとです。どの公演でも必ず。最初は拍手が起こらなくてちょっと焦ったりもしましたが、いまではもう慣れました。他のどんなアーティストのライヴでも経験したことのない、そんな5秒間はぼくにとって世界でもっとも静かな5秒間であり、もっとも美しい沈黙の時間です。

今回のいちばんのハイライトは、間違いなく、アンコールで演奏した「When We Do Fail Abigail」でしょう。アカペラによるタマスとキムのハーモニー。途中からギターが入っていく今回のアレンジは、日本に来てから考えられ、サウンドチェックで練習はしたものの、ほぼぶっつけ本番で披露されましたが、ほんとうに美しかったです。ほんとうに。アンソニーとキムのふたりで演奏された「Melon Street Book Club」も、このアカペラも中国では演奏されていません。静かに、真剣に演奏を聴いてくれる日本だからこそのアレンジであり、そういう意味では日本のオーディエンスへのリスペクトを、こういうかたちで彼らが示したのだと言えるかもしれませんね。

今回こそは短くまとめるつもりでしたがずいぶんと長くなってしまったので、東京公演の分はこのへんで。後編へつづきます・・・。

※ライヴ中の写真はすべて三田村亮さんにお借りしました。

set list 2011.12.08 @ 原宿 VACANT

01. Fire Balloons

02. Vendredi

03. The Crime at Edmond Lake

04. Your Hands into Mine

05. Moonlight Shadow (Mike Oldfield cover)

06. Thirty People Away

07. Valder Fields

08. Fine, Don’t Follow a Tiny Boat for a Day

09. Nowhere Man (The Beatles cover)

10. Signs I Can’t Read

11. The Opportunity Fair

12. For the Aperture

13. Writers from Nepean News

14. Melon Street Book Club

15. True Believers

16. England Had a Queen

17. Lichen and Bees

18. Do You Wanna Dance (The Beach Boys cover)

[Encore]

1. When We Do Fail Abigail

2. Reduced to Clear

You are currently browsing the hue and cry blog archives.